今年15回目

9月2日(土)

メンバー:単独行

天気:くもりのち晴れ

主なコースタイム(発以外は到着時刻)

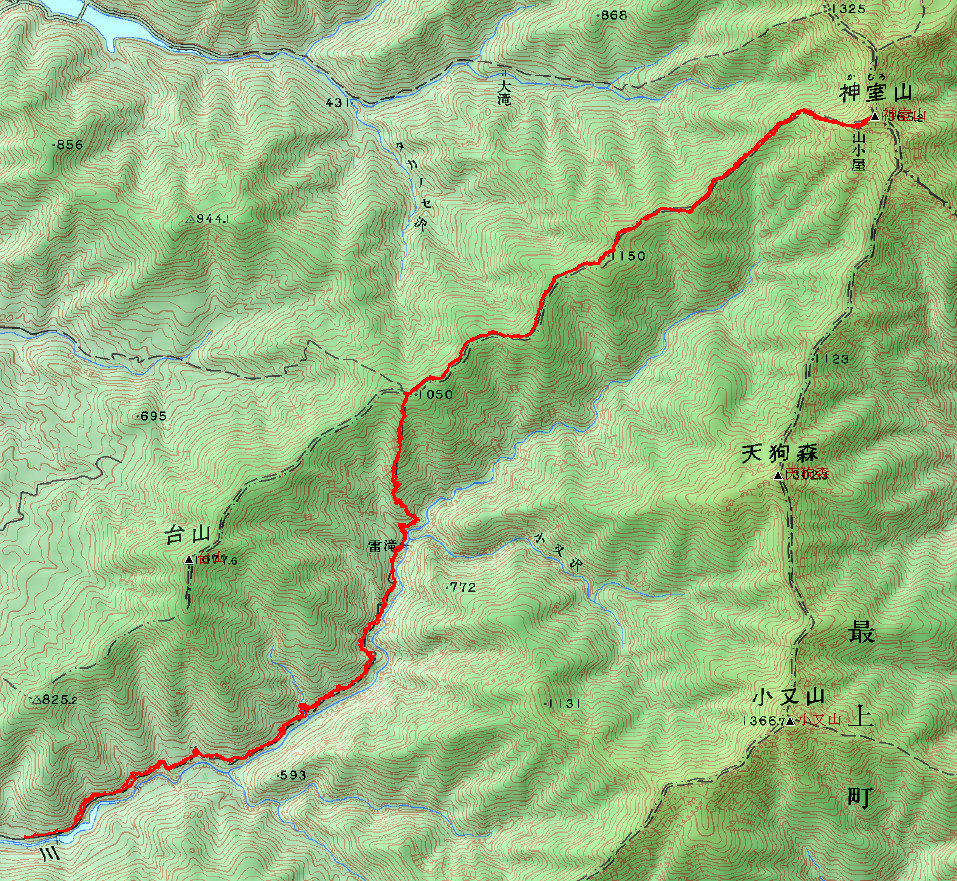

05:59 駐車場

06:19 砂利押し沢分岐

07:49 雷滝源頭

09:24 権八小屋跡分岐

11:57 神室山山山頂(1365m)

12:59 神室山山山頂発

15:05 権八小屋跡分岐

15:52 雷滝源頭

17:16 砂利押し沢分岐

17:39 駐車場

高校山岳部で登って以来40年以上ぶりに台山尾根に向かいました。

来年は神室山の小屋で一泊して火打岳まで周回で歩く計画なので、その下見を兼ねています。

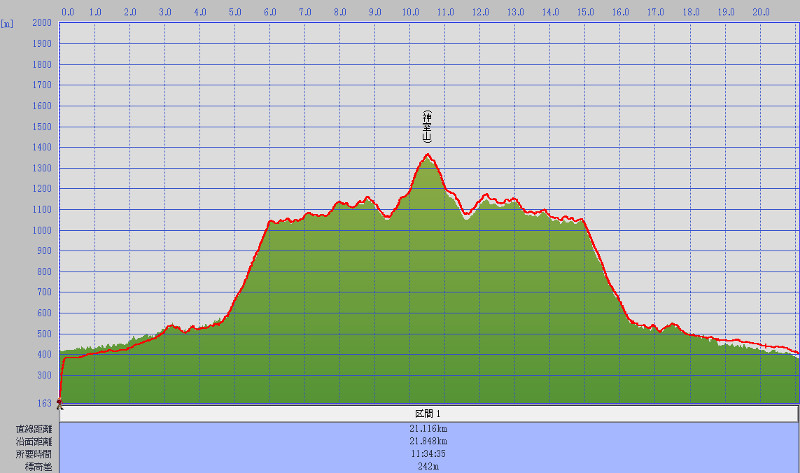

なんと歩いた距離は21km以上で、ハーフマラソン並みでした。

お陰で体重が1kg減りました。

気温が低かったので歩きやすかったのですが、30度超えする時期だったら大変だったと思います。

登山地図やガイドブックなどではさらに先まで車で入れることになっているのですが、途中で路肩が崩れていてこの手前までしかいけませんでした。

そのために砂利押し沢の分岐までまでは、予定よりも10分程度多くかかりました。

砂防ダムがあります。

砂利押し沢との分岐です。

高校山岳部時代は、砂利押し沢から火打に登っているはずなのですが思い出せません。

沢をいくつも渡っていくのですが、よく見ないとどこから沢に下りたらいいのかわからない場所や、滑りやすい場所があるので慎重に進みます。

止まりの滝と書いてあります。

滝はいくつかあるのですが、時間短縮のためにどの滝にも寄っていません。

ちょっと暗いですが、曲滝と書いてあります。

雷滝の標識が下においてありました。

雷滝は登山道からも見えます。

ここがこの日最大の難所でした。

ここからは下りずに、ちょっと手前にトラロープがあったのでそれを使って下りました。

反対側はこの金具を使わせてもらいました。

岩が滑りやすいので要注意です。

ここから一気に尾根に登ります。

そんなに急登という感じではありませんが、下りの方が厳しく感じました。

ガスってきました。

すごく狭いヤセ尾根です。

大きな岩の部分を下りるときは四つん這いになって下りました。

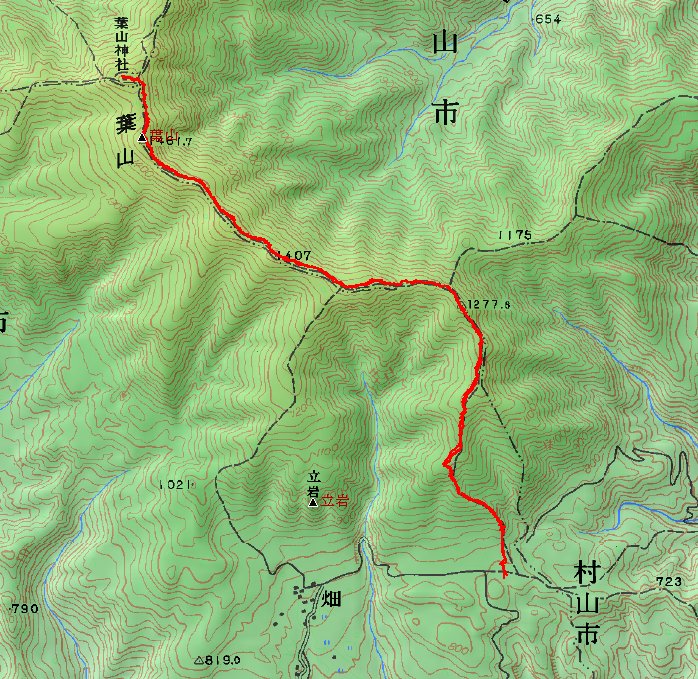

結構広い分岐です。

多少ブッシュもありますが、道を探すのはそんなに難しくなかったです。

ほんの一瞬、神室の山小屋が見えました。

気持ちいい尾根歩きです。

やっと小屋に着きました。

台山尾根を下り、そこからの登り返しがかなりきついです。

小屋には誰もいませんでした。

バイオトイレには男性の小は外でしてくださいとありました。

了解です。

山頂に着きましたが、全体的にガスっていてあいにく稜線はみえません。

誰もいない山頂で昼食です。

今回はじめてバケットを昼食にしてみました。

チューブ入りのツナマヨとチーズ、魚肉ソーセージ、ガーリックソフト、コーンポタージュスープです。

前日用意したものだけです。

途中で買い物をしなくていいのが利点です。

魚肉ソーセージはガーリックバターで焼きました。

おいしかったです。

山頂付近にはタテヤマウツボグサが咲いていました。

下り初めたら晴れてきました。

よくあるパターンです。

台山尾根がよく見えます。

左の端に火打岳が写ってます。

鳥海山も見えてきました。

山頂から今下りてきた尾根を振り返ります。

神室連峰最高峰の小又山がすぐ目の前に見えます。

尾根歩きを楽しみながらも少し時間を気にします。

特徴的な形の火打岳。

天気が良ければ2週間後に反対側の最上町側から登る予定です。

なんとか暗くなる前に駐車場までたどり着きました。

車道に出る手前の最後の沢でこけて痛い思いをしました。

本当に油断大敵です。

このコースはできればピストンではなく、周回コースとして使いたいです。

とにかく1日で21キロ超えはきつかったです。

また、危険な場所も多いので初めて行かれる方は単独では行かないほうがいいです。